歐洲央行策略回顧:投資影響

重點

粗略看,歐洲央行 2025 年的貨幣政策戰略評估與四年前的評估相比,似乎變化不大——這在很大程度上能讓投資者安心。然而,深入研究文本及其宏觀經濟背景後,我們認為,這更像是歐洲央行的戰略政策重整,而非技術性微調。

表面上,許多內容仍然保持不變;例如,歐洲央行重申了其 2% 的通膨目標,而在 2021 年,這一目標被視為貨幣政策的重要創新(此前的政策為「低於但接近 2%」)。

但近年來,宏觀經濟環境發生了重大變化,不僅反映在全球地緣政治格局,亦體現在經濟基本結構上。

疫情後,歐洲乃至全世界經歷的一系列衝擊可能削弱了以需求為中心的主流框架,從而使許多政策制定者脫離了舒適區。因此,儘管戰略評估文本自 2021 年以來變化不大,但宏觀背景卻已截然不同。

新的宏觀背景

通過以下情況可理解這一點:2010 年至 2020 年期間,歐元區通膨率平均為 1.4%,此後平均為 3.7%,2022 年 10 月達到峰值 10.6%。2022 年 7 月,歐洲央行將其主要基準利率——存款便利利率——從 -0.5% 的負值區間上調至 0%,而當時通膨率高達 8.8%。值得注意的是,這一決定比聯儲局晚了四個月,而當時歐洲央行理事會內部就通膨是否為「暫時性」存在激烈爭論,一部分成員認為通膨只是短期現象,而另一部分成員則已在用新的視角審視經濟。

更重要的是,自 2019 年拉加德出任歐洲央行行長以來,價格水平累計上漲了 22.8%,增速是歐洲央行定義的價格穩定目標的兩倍。其對消費能力的負面影響顯而易見。令人鼓舞的是,到 2025 年中,通膨率已回落至接近歐洲央行的目標水平。

2025 年的戰略評估集中在貨幣政策制定之道中五個複雜交織的宏觀領域:

- 通膨目標:確認對稱的 2% 目標,即解決通膨雙向偏差。

- 不確定性:全球經濟的結構性變化直接源於宏觀經濟趨勢,如人口結構變化、技術創新(如人工智慧)、氣候變化等。對於政策制定者而言,這意味著預測誤差和通膨不確定性可能會大幅增加。

- 政策工具:所有貨幣政策工具均可用。政策工具的選擇、設計和實施會根據經濟受衝擊的性質調整。

- 綜合方法:決策過程基於經濟、貨幣和金融資訊。在制定政策路徑時,應解決並考慮非線性效應。這是對以前「雙支柱」方法(即經濟分析與貨幣分析)之調整。

- 溝通:因應預測不確定性的上升,情境分析與敏感度分析已對外公開,從而支持和強化行長的政策聲明和問答環節。這是對之前「基線溝通」方法之調整。

給投資者的啟示

歸根結底,對於投資者而言,2025 年戰略評估意味著歐洲央行將延續前行長德拉吉宣導的市場友好理念。儘管使用量化寬鬆等非常規工具存在風險(德國執委會成員施納貝爾曾多次提出這一點,德國央行最近也予以了強調),所有此類非常規工具和措施仍然保留在政策選項中。

從貨幣政策傳導的角度來看,這一點尤為重要。政策傳導可能在所謂逆轉利率(即利率低於該水平時,貨幣刺激會適得其反)的附近出現顯著副作用,因此可能會削弱政策制定者的可信度。這對於歐洲政府債券市場的穩定也具有重要意義,尤其是在公共資產負債表惡化和期限溢價逐漸回升的時期。

因此,投資者在將 2025 年政策評估納入戰略資產配置考量時,應在債券市場整合與政府債券的相對價值之間作權衡。

- 例如,當面臨價格穩定風險(包括政府債券市場分化)時,歐洲央行通常會動用非常規政策工具。無論工具是實際實施(如公共部門購買計劃 PSPP)還是僅作為「威脅」(如傳導保護工具 TPI),其作用皆為相似。

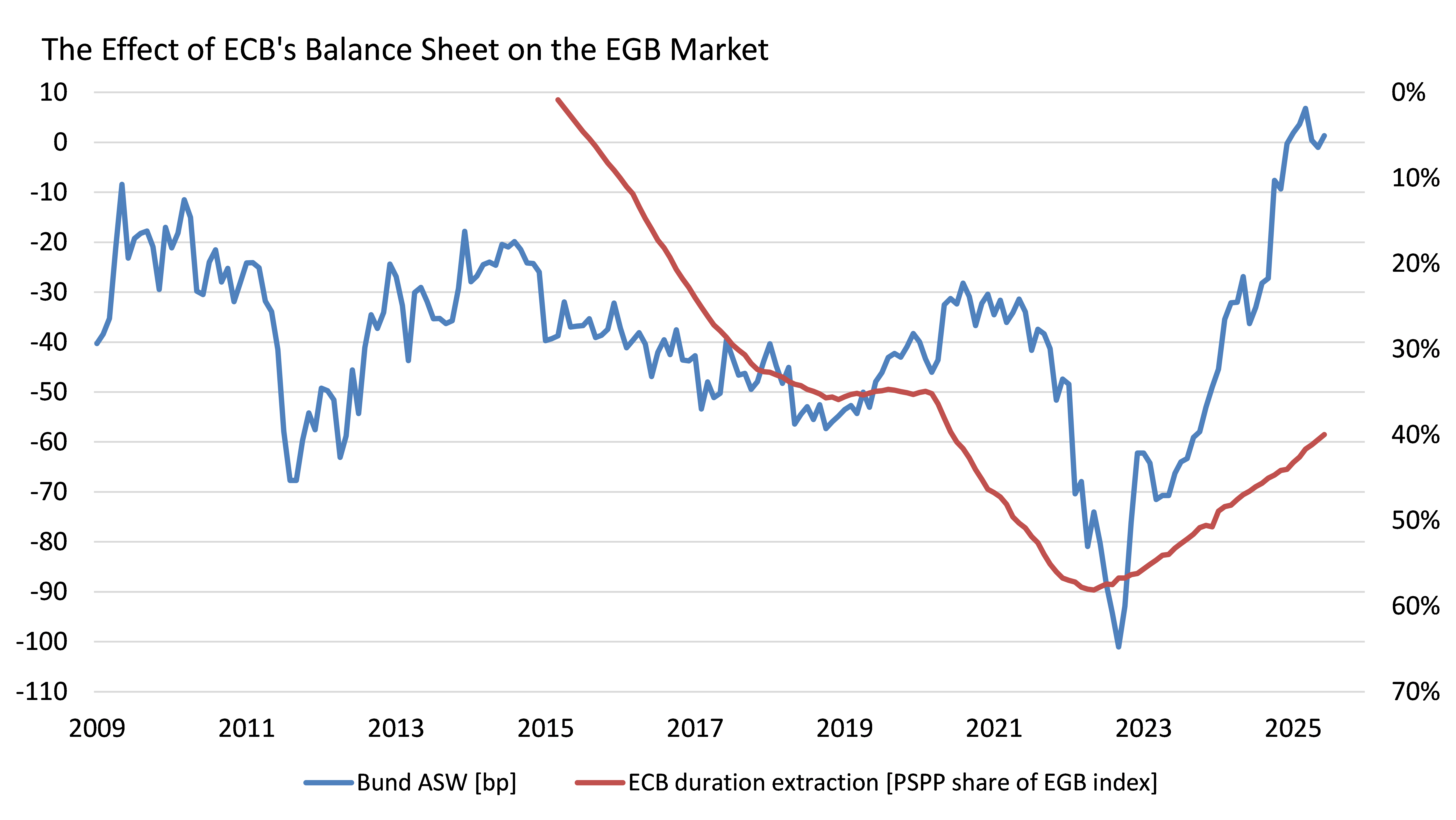

- 非常規工具有助於抑制政府債券息差波動,但中央銀行資產負債表的過度使用可能會對關鍵債市參數(如流動性、深度和稀缺性)產生影響。因此,貨幣政策行動有時可能會影響價格發現,甚至扭曲政府債券的相對估值。圖 1 直觀地顯示了歐洲央行 PSPP 與德國國債資產互換利差(ASW)之間的關係。

圖表 1

資料來源:安盛資產管理、彭博社、歐洲央行

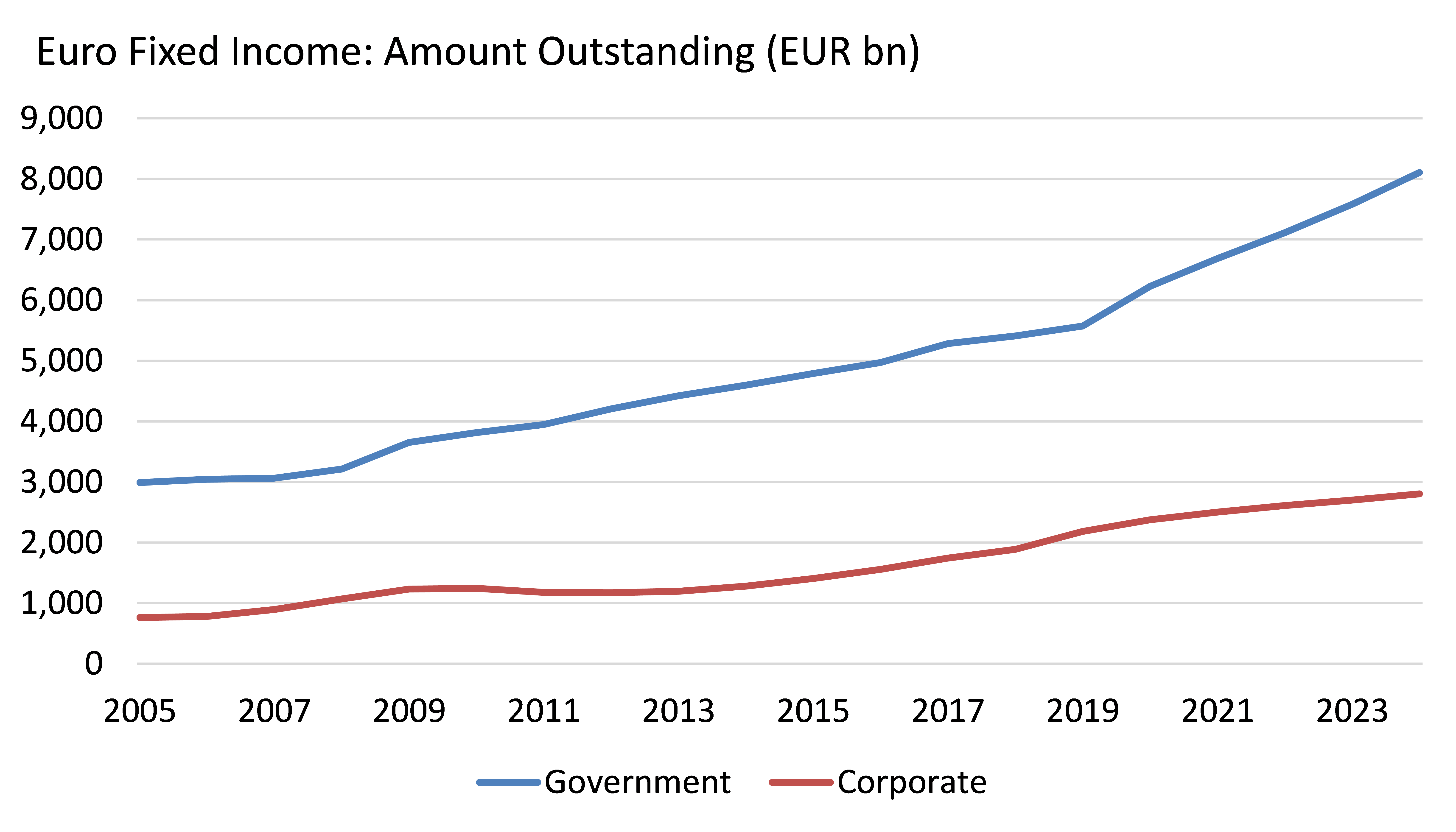

對央行來說更複雜的是,歐元區財政政策並不總是符合歐盟委員會《穩定與增長公約》的嚴格規範(該公約旨在確保歐盟國家維持健全公共財政並協調財政政策),這導致政府債券市場相對於公司債的規模擴大(圖 2)。雖然這種趨勢並非歐元區獨有,但卻引發了人們對所謂的無風險利率以及孳息率曲線形狀的關注。

債務占 GDP 比例的穩步上升使得公共財政對永續性風險日益敏感。較大的正期限溢價通常與公共債務的增加有關,而較小甚至為負的期限溢價通常與大規模資產購買計劃和前瞻性指引策略的影響有關。

圖表 2

資料來源:安盛資產管理、彭博社

在實際操作中,市場友好的歐洲央行與擴張性財政政策相結合,再加上高債務占 GDP 水平的宏觀背景,應使企業資產負債表相較公共資產負債表更具吸引力。

然而在經濟承壓時期,公共資產負債表的相對吸引力更大——企業可能違約,但政府債券可透過上述措施獲得融資。

因此,在當前環境下,承擔信用風險可能比承擔存續期風險更有助於暫時提升投資組合回報。在金融領域中,投資者常常會面臨一個核心問題——價格:當孳息率曲線相對於風險調整後的信用息差變陡時,存續期相對于信用息差的吸引力將上升。在某個時點,存續期將再次成為產生阿爾法收益的有吸引力的工具。

然而,在本已複雜的決策過程中增加若干自由度,可能會使歐洲央行的貨幣政策戰略偏離透明且全面的規則導向模式

行長的任務將是以一種令所有市場參與者滿意的方式傳達理事會的決策,既不讓人覺得政策過於隨意,又能兼顧宏觀經濟環境中日益增加的不確定性。

免責聲明

法國巴黎銀行集團於2025年7月1日完成對安盛投資管理的收購,安盛投資管理現已成為法國巴黎銀行集團的一部分。

本網站由已獲香港證券及期貨事務監察委員會 (以下簡稱「證監會」) 發牌的安盛投資管理亞洲有限公司(以下簡稱「安盛投資香港」)發布,內容僅供一般傳閱及資料參考之用。按照任何適用的法律或法規,本網站並不構成與金融工具交易相關的投資研究或財務分析,也不構成法國巴黎銀行集團或其關聯公司作出買賣任何投資、產品或服務或進行任何相關交易的要約,並不應被視為招攬或投資、法律、稅務或任何其他建議、投資策略建議或買賣證券的個人化建議。本網站的編寫沒有考慮任何特定人士的具體情況、投資目標、財務狀況、投資知識或特殊需要,亦有可能會隨時更改而恕不另行通知。要約僅會按照相關發行文件中所披露的資料作出。如果閣下不肯定本網站所載任何資訊的含義,請諮詢獨立財務顧問或其他專業顧問。

由於本網站內容經過簡化,所載內容並不完整並屬於意見;文中的估計和預測具主觀性,如有更改,恕不另行通知,此等意見、估計及預測亦不保證會成真。實際營運結果及成果或存在重大差異。本網站內的資料、數字、聲明、分析、預測和其他資料乃根據我們在建立本網站時的知識狀態提供。本文所載的資訊從相信屬可靠之來源獲得。安盛投資香港有理由相信該等資訊為準確、完整及最新。在法律允許的最大範圍內,安盛投資香港、其關聯公司、董事、高級人員或僱員對第三方所提供的數據(包括該等數據的準確性)概不承擔任何責任。本文件並未載有足以支持作出投資決策的資訊。所提及的公司資料(如有)只供說明之用,並且不應被視作為投資建議或招攬。

所有投資均涉及風險,包括損失資本。投資價值以及收益可升可跌,過往表現並不保證未來回報,投資者或會無法收回最初的投資金額。投資者不應僅根據本資料作出任何投資決定。

本網站列出的某些服務或不適用於零售投資者。

本網站未經證監會審閱。© 2026年法國巴黎資產管理。版權所有。